Comme toutes les articulations du corps humain, la cheville (soit l’articulation unissant la jambe au pied) vieillit. Dans certains cas, ce vieillissement s’accompagne d’une usure des surfaces de glissement (le cartilage) qui permettent les mouvements. On parle d’arthrose de la cheville lorsque cette usure est visible sur les radiographies, à travers divers signes comme les ostéophytes (« becs de perroquet »), le pincement de l’interligne articulaire (qui se traduit par une épaisseur moindre du cartilage), la densification (condensation) de l’os situé juste sous le cartilage, ou encore les géodes (des « trous » dans l’os, sous le cartilage).

L’arthrose de la cheville se traduit la plupart du temps par des symptômes tels que la raideur articulaire et la douleur à la marche, à la course, à la station debout prolongée, ou lors de la conduite automobile. Parfois, il arrive qu’on retrouve des gonflements articulaires, des craquements, des blocages, une boiterie… Ces symptômes sont variables selon les patients et le type d’arthrose de cheville, aboutissant à une réduction des activités sans douleur.

L’arthrose de la cheville peut être « primitive », c’est-à-dire sans cause particulière, mais peut aussi être favorisée par des caractéristiques morphologiques comme le pied plat ou une déformation de l’axe du membre inférieur par exemple.

L’arthrose de la cheville peut aussi être « secondaire », causée par :

La gravité dépend de plusieurs facteurs, notamment de l’âge du patient, de sa demande fonctionnelle (professionnelle et sportive), du niveau d’atteinte de l’arthrose de cheville, mais aussi et surtout de l’efficacité (ou non) des premières mesures « non chirurgicales ». On s’aide parfois de questionnaires d’auto-évaluation pour mieux quantifier le retentissement fonctionnel de l’arthrose de cheville sur la vie quotidienne de chaque patient.

La plupart du temps, de simples radiographies récentes suffisent au diagnostic de l’arthrose de la cheville. Des clichés spécifiques doivent être demandés cependant avant l’opération pour mesurer les axes de la cheville. Ils portent le nom de clichés de Méary.

Il est également fréquent qu’un scanner puisse être demandé par le chirurgien afin de s’assurer que la tenue de l’implant dans l’os pourra se faire normalement. Il permettra au mieux une analyse fine dans les trois plans de l’espace. Rarement nécessaire dans cette indication, une IRM pourra quant à elle renseigner sur la vitalité du talus qui est une des causes d’échec possible de la prothèse de cheville.

Comme souvent, les propositions thérapeutiques augmentent graduellement en intensité, pour placer la chirurgie en dernier lieu. Le traitement de première intention pour une arthrose de la cheville comprend dans tous les cas :

La chirurgie de l’arthrose de la cheville est envisagée en cas de destruction irréversible des surfaces cartilagineuses, entraînant des douleurs et une limitation des activités (marche, utilisation d’escaliers, exercices physiques, ou même habillage ou toilette), malgré un traitement médical bien suivi (médicaments, semelles, parfois infiltrations).

La décision du moment de l’intervention incombe au patient, après avoir reçu une information claire et précise sur toutes les options thérapeutiques, avec pour chacune, leurs avantages et inconvénients.

Trois types d’intervention sur l’arthrose de la cheville sont envisageables : l’arthrodèse de cheville, la prothèse de cheville et l’ostéotomie supra-malléolaire.

L’ostéotomie supra-malléolaire est une chirurgie palliative de l’arthrose de la cheville, dont l’objectif est de modifier les axes mécaniques de fonctionnement de l’articulation, dans le but de faire supporter le poids du patient par une partie non usée de celle-ci. Par cette opération, le patient peut espérer une disparition de ses douleurs, mais il s’agit rarement d’une chirurgie définitive, car l’articulation reste atteinte, bien qu’étant moins douloureuse.

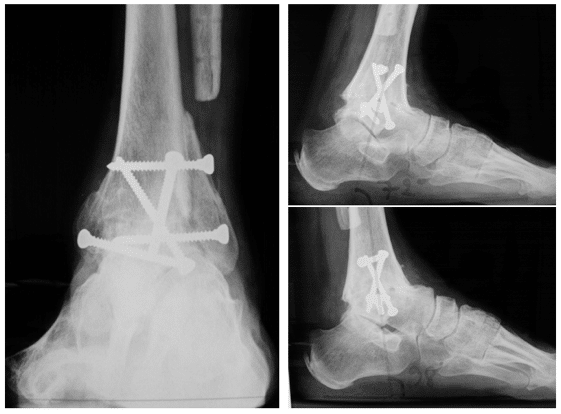

L’arthrodèse de cheville consiste en la suppression de l’articulation par fusion osseuse entre le tibia et le talus en position de marche, c’est-à-dire avec la plante du pied à 90° par rapport à la jambe. Les douleurs d’arthrose cessent, mais au prix d’une disparition définitive de la mobilité de la cheville. Les autres articulations du pied restent mobiles. Le mouvement qui ne se fait pas dans la cheville se reporte donc en partie vers ces articulations. Cela explique un déroulement du pas en apparence assez proche de la normale et sans boiterie (pour une marche non rapide).

Cette intervention chirurgicale sur l’arthrose de la cheville nécessite néanmoins une immobilisation de la cheville à 90°, avec un appui interdit d’un à trois mois selon le cas. Les suites opératoires de l’arthrodèse de cheville sont assez différentes de celles qui suivent une prothèse de cheville, ce qui entre souvent en considération dans le choix du type d’intervention.

Depuis quelques années, la chirurgie de la prothèse de cheville a nettement progressé. Les résultats sont à présent fiables, car durables et reproductibles. Dix ans après l’intervention, une prothèse de cheville est toujours en place dans environ 90% des cas. Les indications restent rares (moins de 1.000 prothèses de cheville sont posées par an en France contre 150.000 prothèses totales de hanche et 80.000 prothèses de genou). L’Association Française de Chirurgie du Pied recommande donc que l’opération de prothèse de cheville soit pratiquée dans les centres spécialisés ayant une pratique suffisante.