Les douleurs de hanche du sujet jeune (20 à 50 ans) peuvent traduire une dysplasie de hanche.

La dysplasie de hanche par insuffisance de couverture de la tête fémorale est une anomalie architecturale qui touche 4 % de la population caucasienne et est à l’origine de 48 % des arthroses au stade prothétique. Parfois les douleurs de hanche sont aiguës par désinsertion ou dégénérescence du labrum. Habituellement, elles sont mécaniques et chroniques.

Les composantes morphologiques de la dysplasie de hanche doivent être analysées, le rapport entre dysplasie et arthrose affirmé, les trois facteurs de bon pronostic recherchés (arthrose sans pincement ; âge inférieur à 40 ans ; correction possible des anomalies fémorales et acétabulaires).

La chirurgie préventive est possible, mais elle n’est pas sans risque. Elle est indiquée après analyse soigneuse du cas de chaque patient. Pour notre part, nous pensons que la butée de hanche par voie minimale invasive est le geste chirurgical le plus simple, le mieux évalué, sans complication majeure, et qui ne ferme pas la porte à la réalisation d’une arthroplastie de première intention de bonne qualité.

La chirurgie conservatrice est vivement conseillée, car elle permet de retarder de 20 ans la décompensation arthrosique et la chirurgie prothétique. La butée donne 87 % de bons résultats à 15 ans.

La chirurgie n’est jamais obligatoire, ni urgente. Mais en l’absence de traitement, les douleurs liées à la dysplasie de hanche vont progressivement augmenter, la marche deviendra de plus en plus difficile et la mobilité peut se réduire. De plus, même s’il est impossible de savoir quand / si l’arthrose apparaîtra, il sera peut-être trop tard pour une chirurgie conservatrice. La seule option chirurgicale qui restera sera alors une prothèse de hanche. L’intérêt de cette opération conservatrice est de corriger le défaut architectural de la dysplasie de hanche et de reporter longtemps (10 à 20 ans), parfois définitivement, la prothèse. Cette technique a été peu à peu abandonnée en France et oubliée à l’étranger, en raison sans doute de suites opératoires longues qui ne sont plus compatibles avec la vie moderne d’un sujet jeune.

Pour traiter la dysplasie de hanche, la mode est actuellement à la réalisation d’ostéotomies de réorientation acétabulaire. La morbidité est pourtant forte, le recul seulement à moyen terme et la courbe d’apprentissage périlleuse (conflit antérieur, nécrose de l’acétabulum, pseudarthrose, infection, méralgie du nerf cutané latéral de la hanche).

La chirurgie conservatrice de la hanche s’adresse de nos jours aux formes de dysplasie de hanche centrées et excentrées de la classification de Postel/Merle d’Aubigné ou aux grades 1 et 2 de la classification de Crowe/Mani/Ranawat, la tête fémorale toujours située dans le paléocotyle. Elle s’adresse donc, la plupart du temps, à des sujets jeunes ou encore jeunes. Il convient de tenir compte des progrès de l’arthroplastie totale de hanche, de mieux en mieux adaptée à des sujets de cette tranche d’âge, avec un résultat reproductible permettant une réinsertion sociale rapide.

Un geste conservateur de la tête fémorale ne doit pas fermer la porte à une arthroplastie de bonne qualité, en évitant la déformation de l’extrémité supérieure du fémur, en conservant la mobilité articulaire initiale, en préservant le malade de complications et de séquelles qui ne pourraient qu’alourdir son handicap.

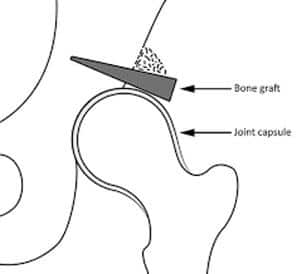

Le principe de la butée arthroplastique de hanche consiste à appliquer à la face antéro-supérieure de la capsule articulaire une autogreffe cortico-spongieuse prélevée au niveau de la crête iliaque dans le but de réduire la pression sur le cartilage en augmentant la surface d’appui.

La technique de la butée arthroplastique de hanche se fait en trois temps.

Dans un premier temps, le greffon est prélevé au niveau de la crête iliaque antérieure par une courte incision.

Dans un deuxième temps, le greffon est préparé.

Lors d’un troisième temps, par une voie d’abord minimale, il est fixé sur la face antéro-externe de l’aile iliaque, au contact de la face extra-articulaire de la capsule.

Le malade est installé en décubitus dorsal sur table ordinaire. Le chirurgien se place du côté de la hanche opérée, un amplificateur de brillance du côté opposé. Un cliché en incidence de face suffit, en pratique, pour contrôler la direction de la broche guide et positionner la butée.

Le greffon est ensuite prélevé par une incision de 4 cm environ qui débute 3 cm en arrière de l’épine iliaque antéro-supérieure et se poursuit en arrière, le long de la crête iliaque. Le greffon prélevé, centré sur l’incision, est un parallélépipède de 3 cm × 1 cm de côtés, comprenant trois faces corticales —– supérieure, interne et supérieure —– ainsi que trois faces d’os spongieux (antérieure, postérieure et inférieure).

Le bord inférieur du greffon est taillé obliquement à 45◦ de haut en bas et de dehors en dedans ; un geste de correction de l’obliquité et de la planéité du greffon libre peut être nécessaire. La perte de substance osseuse ainsi créée est comblée par un substitut osseux compact. La face corticale externe, légèrement concave, sera appliquée contre la capsule, le bord inférieur oblique spongieux contre l’aile iliaque. L’ostéosynthèse repose sur une vis perforée guidée par broche, de 7,2 mm de diamètre, de 6 cm de long, de type spongieuse courte. Sur ce type de vis, la partie non filetée est de 30 mm, identique au côté du greffon, ce qui assure un effet de compression. La broche guide est placée dans l’axe du greffon, perpendiculaire au bord inférieur de manière à éviter tout contact précoce d’un angle du greffon avec la corticale externe de l’aile iliaque, ce qui diminuerait la surface du contact osseux lors de l’impaction.

Le greffon est méché, puis taraudé selon la direction de la broche guide. La vis est alors placée de manière à ce que la tête équipée d’une rondelle s’appuie sur la corticale supérieure du greffon et que l’ensemble du filetage ait dépassé la greffe. Le greffon est introduit par la courte voie d’abord de 4/5 cm, la vis perforée guidée par la broche. Le greffon est correctement orienté et stabilisé en rotation par une pince. Après avoir vérifié l’absence d’interposition musculaire, la vis est serrée pour obtenir une parfaite compression de l’os spongieux du greffon contre le cotyle. Un contrôle à l’amplificateur de brillance permet de vérifier que la totalité du pas de vis est bien dans l’aile iliaque avec un bon contact greffon / os. La vis est très stable et peut être fortement serrée.

Pendant les six premières semaines suivant l’opération sur la dysplasie de la hanche, la marche s’effectue à l’aide de deux cannes, afin de soulager la hanche de votre poids.

La rééducation est réalisée par votre kinésithérapeute ou bien en centre de rééducation. Le but étant de réduire les douleurs initiales, de préserver la souplesse et la mobilité dans un premier temps, puis de récupérer les muscles et les sensations au niveau de la hanche dans un deuxième temps.

La conduite automobile est envisageable après le deuxième mois qui suit l’intervention sur la dysplasie de hanche. Le retour au travail survient en général après le troisième mois, cela en fonction de votre profession, une activité de bureau pouvant être plus précoce. Les activités sportives douces débutent progressivement après le sixième mois.

La butée de hanche par voie d’abord classique proposée par Lance a une faible morbidité, il n’est rapporté qu’un taux inférieur à 1 % d’infection, un taux de pseudarthrose de 7 % environ, sans conséquences cliniques majeures. En revanche, le taux de lésions du nerf fémorocutané serait de l’ordre de 17 %. En plus des risques communs à toute intervention chirurgicale et des risques liés à l’anesthésie, notons quelques risques plus spécifiques à cette chirurgie de la dysplasie de la hanche :

Les risques énumérés ne constituent pas une liste exhaustive. Votre chirurgien donnera toute explication complémentaire et se tiendra à votre disposition pour évoquer avec vous chaque cas particulier avec les avantages, les inconvénients et les risques de l’intervention sur la dysplasie de hanche.